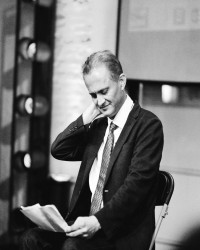

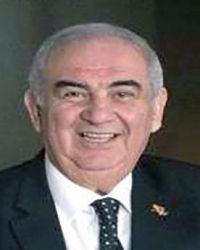

Saviez vous que Édouard Balladur, Ancien Premier ministre de France, 96 ans aujourd'hui était Ottoman avant d'être français ?

Édouard Balladur : d’Izmir à Matignon, le destin français d’un fils immigré ottoman

Paris - Juillet 2025

Paris - Juillet 2025

Longtemps perçu comme une figure classique de la droite gaulliste française, Édouard Balladur est pourtant porteur d’un destin singulier, enraciné loin de l’Hexagone, au cœur de l’ex-Empire ottoman. Né à Izmir (ex-Smyrne), dans une famille d’origine arménienne, l’ancien Premier ministre français est l’un des rares hauts responsables politiques de la Ve République à porter en lui une histoire d'immigration et d’intégration. Retour sur un parcours exceptionnel et méconnu.

Une ascension républicaine… née en Orient

Édouard Léon Raoul Balladur voit le jour le 2 mai 1929 à Izmir, alors en Turquie républicaine. Sa famille, issue du Nakhitchevan et convertie au catholicisme sous l’influence de missionnaires dominicains, a fui les persécutions dans le Caucase au XVIIIe siècle pour s’établir à Smyrne, grande ville portuaire de l’Ouest de l’Empire ottoman. Cette ascendance place Balladur dans la communauté des « Persans », un groupe de commerçants levantins bénéficiant de protections particulières sous l’Empire ottoman.

Les Balladur prospèrent dans le commerce maritime et sont considérés comme des « sujets francs », un statut privilégié conféré par le sultan Sélim III en 1795, leur permettant notamment de commercer librement avec Marseille. Cette situation facilitera leur naturalisation française en 1932. En 1935, fuyant l’instabilité grandissante en Turquie et l’après-génocide arménien, la famille Balladur s’installe définitivement à Marseille.

De Marseille à l’ENA : une éducation d’élite

Très jeune, Balladur s’illustre par son sérieux et son goût pour les études. Formé au lycée Thiers de Marseille, il obtient un diplôme de Sciences Po Paris avant d’intégrer la prestigieuse École nationale d’administration (ENA), dont il sort dans la « botte » en 1957. Il intègre ensuite le Conseil d’État, tout en se liant d’amitié avec plusieurs futurs hauts dirigeants économiques et politiques.

Marié à Marie-Josèphe Delacour, issue d’une famille d’industriels de Bourgogne, il est père de quatre enfants. Il restera toute sa vie discret, austère même, cultivant l’image d’un technocrate à la parole rare mais précise.

Un pilier de la droite gaulliste

Édouard Balladur entre véritablement en politique dans les années 1960 au sein du cabinet de Georges Pompidou, alors Premier ministre. Devenu secrétaire général de l’Élysée en 1973, il assure la continuité de l’État alors que le président Pompidou lutte contre la maladie.

Sa carrière politique prend un nouvel essor en 1986, lorsqu’il devient ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances dans le gouvernement Chirac, durant la première cohabitation. Il y applique une politique résolument libérale : privatisations massives (Société Générale, TF1…), réduction des déficits, développement de l’actionnariat populaire. Il est alors salué pour sa rigueur, au point de recevoir le prix du « ministre des Finances de l’année » par le FMI.

Premier ministre sous cohabitation (1993-1995)

Premier ministre sous cohabitation (1993-1995)

Nommé Premier ministre en 1993 par François Mitterrand après une large victoire de la droite, Balladur gouverne dans une deuxième cohabitation inédite. Il entame de nombreuses réformes : réduction du déficit budgétaire, réforme des retraites, nouvelles privatisations, réforme du système de santé. Son style est sobre, son autorité certaine. Il laisse une image de stabilité en pleine crise économique.

Populaire, il se déclare candidat à l’élection présidentielle de 1995. Opposé à Jacques Chirac, il est longtemps donné favori, mais échoue au premier tour, recueillant 18,6 % des voix derrière Chirac et Lionel Jospin. Cet échec met fin à ses ambitions présidentielles.

L’affaire Karachi : l’ombre du soupçon

Au début des années 2010, des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle éclatent : plusieurs intermédiaires auraient utilisé des commissions sur des ventes d’armes au Pakistan et à l’Arabie saoudite pour financer sa campagne. L’affaire, connue sous le nom de « l’affaire Karachi », empoisonne durablement son image.

Jugé par la Cour de justice de la République en 2021, Balladur est finalement relaxé, faute de preuves suffisantes. Le procès aura néanmoins entaché sa fin de carrière politique, malgré l’absence de condamnation.

Le conseiller de l’ombre

Retiré de la vie politique après 2009, Balladur reste une voix écoutée au sein de la droite républicaine. Il préside deux grands comités consultatifs sur les institutions et les collectivités territoriales sous Nicolas Sarkozy, et conseille en coulisses plusieurs figures politiques, notamment François Fillon et Valérie Pécresse.

En 2023, dans une note testamentaire, il exprime un euroscepticisme nuancé : critique d’un transfert excessif de souveraineté vers Bruxelles, il prône un renouveau national au sein d’une Union européenne moins intrusive.

Une figure double : technocrate et fils d’exilés

S’il est souvent décrit comme un technocrate froid, Édouard Balladur est aussi l’héritier d’une histoire méconnue : celle des Levantins d’Izmir, des Arméniens convertis, des exilés de l’Empire ottoman qui ont refait leur vie en France. Son origine, longtemps passée sous silence, fut même moquée lors d’une émission télévisée par Thierry Ardisson, qui le qualifiait d’« immigré venu en France pour travailler ».

Mais c’est peut-être là, dans cette dualité — l’élite administrative française et la mémoire que se niche l’originalité de l’homme. En traversant les époques, Édouard Balladur a incarné un visage singulier de la République : celui de l’assimilation réussie, de la méritocratie républicaine, et d’un homme d’État attaché à l’ordre, à la stabilité et à la continuité de l’État.

Kadir Duran — Bruxelles Korner

Kadir Duran — Bruxelles Korner

Yorum Yazın

Facebook Yorum