Entretien exclusif avec Dieudonné M’bala M’bala

Propos recueillis par Kadir Duran – Bruxelles Korner

Dieudonné M’bala M’bala : provocateur, libre, lucide et peintre

“Best Of” : 40 ans d’humour, 40 ans de tempêtes

Interdit de spectacle en France et en Belgique, Dieudonné M’bala M’bala continue de défier les interdits.

Ses représentations sont souvent annulées sous la pression de groupes militants ou à la suite de décisions préfectorales.

Sous bracelet électronique pour encore deux ans, il se déplace néanmoins dès qu’il le peut, tentant de se produire dans différentes villes françaises et belges.

Malgré les obstacles, il reste créatif, disponible et lucide.

Lors de notre rencontre, il m’a accordé une interview sans filtre, entre rire et réflexion, pour donner des nouvelles de sa carrière artistique et partager sa vision du monde.

On y découvre un artiste toujours passionné, curieux, et désireux de transmettre à la nouvelle génération.

Durant l’interview, je lui ai glissé :

« Vous avez encore un peu de temps devant vous pour produire un spectacle plus international, qui mettrait en scène les grandes problématiques géopolitiques actuelles. »

Il a souri, avec ce regard mi-ironique, mi-philosophe.

Et l’entretien a commencé.

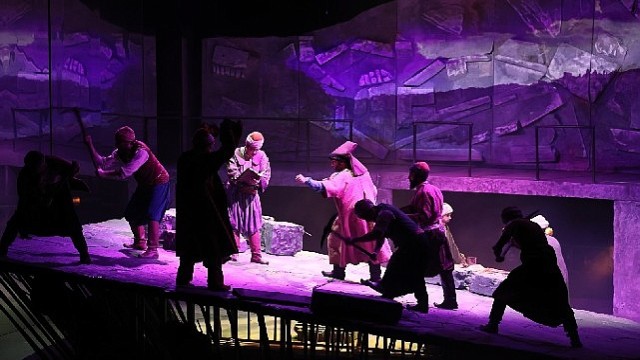

KD : Bonjour Dieudonné, merci d’avoir accepté cet entretien exclusif. Vous étiez hier sur scène avec votre nouveau spectacle Best Of, qui retrace vos plus grands sketchs et moments de scène.

Un retour sur trente ans de carrière en solo, et quarante ans de scène si l’on compte les dix premières années avec Élie Semoun.

Mais avant même votre arrivée à Bruxelles, le spectacle de Valenciennes a été annulé, sous la pression de certains groupes proches du CRIF. On a l’impression que, malgré les années, le harcèlement continue.

D : Oui, c’est devenu presque une tradition. (sourire)

« La liberté coûte cher, et je pense qu’un comédien doit être libre.

Il n’y a pas d’humoriste d’État, ça n’existe pas.

Même le bouffon de la cour du roi doit déranger le roi, sinon ce n’est pas drôle. »

En France, il suffit que mon nom apparaisse pour que certains groupes s’agitent, même quand le spectacle est parfaitement légal.

Ce sont les mêmes réseaux depuis vingt ans : associations, lobbyistes, journalistes.

Mais à chaque fois, le public est là. Et c’est ça, la plus belle réponse.

Je ne me plains pas : ça prouve que je dérange encore, que je suis vivant, que mon rire n’a pas été acheté.

Et finalement, ce Best Of est une célébration de tout ça : quarante ans de résistance, d’humour et de liberté.

« Le rire de l’esclave fait peur au maître »

KD : Ce qui m’intéresse chez vous, Dieudonné, c’est que vous êtes, à mes yeux, l’un des plus grands artistes encore vivants. Beaucoup ne sont plus là, mais parmi les vivants, vous êtes l’un des derniers à incarner une vraie liberté de ton.

Bien sûr, il y a de jeunes talents, mais le rire a beaucoup changé. Avant, on attaquait des groupes, des États. Aujourd’hui, on attaque les individus.

D : Oui, le rire a changé. Il s’est individualisé, aseptisé. En France, beaucoup de jeunes comédiens se moquent des gens, et tout le monde rit, mais ce sont des carrières très courtes.

La promotion est assurée par les mêmes médias, les mêmes mécènes, les mêmes circuits.

Pourtant, il existe des artistes exceptionnels dans des villes ou des régions qui refusent de se vendre.

J’ai travaillé avec un imitateur, Jamel Caibou, sans doute le meilleur de sa génération, mais il ne “percera” jamais : il n’entre pas dans le système.

La culture, comme la justice ou la presse, est devenue un outil de propagande.

La mafia du pouvoir n’a aucun intérêt à voir émerger des artistes libres.

« Un artiste doit être libre »

KD : Donc, selon vous, on préfère des artistes “maniables” ?

D : Exactement. C’est la même logique que pour les médias : un média appartient à un milliardaire, donc il a une ligne éditoriale. Même les artistes “subversifs” doivent s’y conformer.

Mais le public, lui, sent la différence. Depuis quarante ans, sans publicité ni télévision, je remplis les salles.

Les gens viennent pour rire, oui, mais surtout pour retrouver une liberté de ton.

Un comédien doit être libre, sinon ce n’est plus un artiste, c’est un fonctionnaire du rire.

« Rire de sa propre condition, c’est être libre »

KD : Vous abordez souvent des sujets graves, politiques, parfois tragiques. Comment parvenez-vous à transformer la douleur en rire ?

D : C’est Aimé Césaire qui m’a dit un jour :

« Ris de la souffrance noire, tu vas déranger le monde. »

Je suis afro-européen : africain par mon père, européen par ma mère.

Je porte en moi l’histoire de la colonisation et de l’esclavage.

Le rire de l’esclave fait peur au maître.

Quand on parvient à rire de sa propre condition, on devient libre.

Face à tout ce qu’on subit, il ne reste souvent qu’une arme : le rire.

"La Turquie, un refuge de liberté"

.jpeg)

KD : Il y a quelques années, vous aviez déclaré vouloir prendre la nationalité turque. Pourquoi ce choix ?

D : Oui, absolument. Cette idée m’est venue grâce à mon ami Stéphane Blet, un grand pianiste français qui a beaucoup compté pour moi.

Il vivait en Turquie, parlait turc, et avait fondé un centre culturel à Istanbul.

Ensemble, nous rêvions d’un lieu où préserver une culture française libre, car en Europe, tout est désormais sous contrôle idéologique.

La Turquie représentait, à nos yeux, un espace encore libre — notamment sur la question du sionisme et de la liberté d’expression.

En Europe, il n’est plus possible de dire certaines vérités. Là-bas, si.

« Nous avons fait un album avec Stéphane Blet intitulé Istanbul, puisque nous l’avons enregistré là-bas.

Et puis, politiquement, il y avait plus de liberté en Turquie qu’en France sur certains sujets. »

Malheureusement, avec la mort de Stéphane Blet, cette dynamique s’est éteinte.

Mon fils est resté en Turquie, mais l’élan s’est brisé.

(Stéphane Blet, pianiste virtuose et figure controversée, fut condamné en France pour antisémitisme et propos antimaçonniques. Il est décédé à Genève en 2022 dans des circonstances qualifiées de “suicide”, après une chute du balcon de son appartement. Son parcours, entre excellence musicale et engagement idéologique radical, avait profondément marqué Dieudonné.)

KD : L’humour turc est très différent du français, non ?

D : Oui, bien sûr, mais il existe des formes universelles de comédie. Le geste, la gestuelle, le rythme, tout cela parle à tout le monde.

Regardez Louis de Funès : il faisait rire simplement par ses mimiques et son énergie. Pas besoin de traduction.

KD (souriant) : Oui, un peu comme Charlie Chaplin, finalement : il faisait rire sans dire un mot. Et d’ailleurs, il a eu moins de succès dès qu’il s’est mis à parler !

D : (rires) Exactement.

"La liberté coûte cher et je pense qu'un comédien doit être libre. Il n’y a pas d’humoriste d’État, ça n’existe pas. Même le bouffon de la cour du roi doit déranger le roi, sinon ce n'est pas drôle"

« Dieudonné, le bouffon du roi devenu peintre de la République »

De la scène à la peinture – “L’art administratif”

KD : Vous avez souvent été condamné, censuré, interdit. Cela vous a poussé vers la peinture ?

D : Oui. Ces condamnations m’ont paradoxalement libéré.

Puisqu’on m’interdisait de parler, j’ai décidé de peindre.

J’ai commencé à transformer mes 37 condamnations, mes arrêtés préfectoraux, mes jugements, mes amendes et même mes convocations judiciaires en œuvres d’art.

Ce sont mes nouvelles “matières premières”.

Je les colle, les superpose, les brûle parfois, ou les rehausse à l’encre dorée.

Chaque toile raconte une sanction, mais aussi une résistance.

J’appelle cela “l’art administratif” : un dialogue entre l’État et l’artiste.

Une œuvre signée deux fois — par le préfet et par moi. (rires)

KD : C’est à la fois ironique et profondément symbolique.

D : Oui, c’est une manière de reprendre le pouvoir sur le système qui voulait me faire taire. Ces documents voulaient m’écraser. Aujourd’hui, ils me nourrissent.

Ils deviennent des objets esthétiques, politiques, spirituels.

Chaque jugement devient un acte de création.

Je prépare actuellement une série d’expositions : d’abord à Paris, puis à Dubaï, et j’aimerais surtout la présenter en Turquie.

Je ressens un lien très fort avec ce pays. Là-bas, je pourrais montrer mes œuvres sans censure, sans filtre idéologique.

En Turquie, l’art garde encore un rapport direct avec le sacré, avec la liberté intérieure.

On y respecte l’artiste, même s’il dérange. C’est ce que j’aime profondément.

Et puis, c’est un pays où la parole reste vivante : on peut encore évoquer la foi, la politique, la mémoire, sans être immédiatement criminalisé.

Mon rêve, c’est d’exposer à Istanbul, dans un lieu chargé d’histoire, entre Orient et Occident.

Je veux que le public turc voie ces documents d’un autre œil : non plus comme des preuves judiciaires, mais comme des témoins d’une époque.

.jpeg)

Regards sur le monde

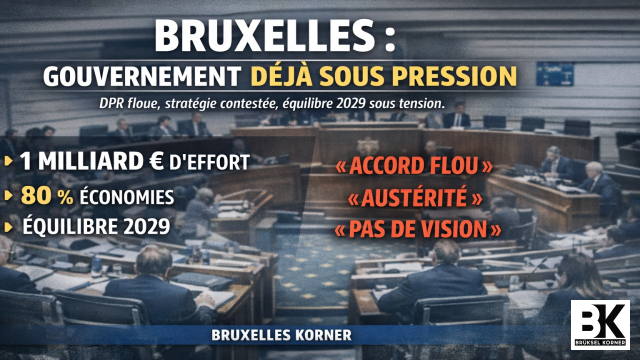

KD : En Belgique, comme ailleurs, la politique glisse à droite. Quel regard portez-vous sur cette évolution mondiale ?

D : Le monde change radicalement. On assiste à la fin d’un cycle : celui de la domination unipolaire occidentale.

Pendant des décennies, une poignée de pays , les États-Unis et l’Europe de l’Ouest ont imposé leur vision du monde, leurs valeurs, leur économie, leur morale.

Mais cette époque touche à sa fin.

Nous entrons dans une ère multipolaire, où d’autres puissances se lèvent : la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud… Ce sont les nouveaux pôles d’équilibre.

Ce n’est pas seulement un changement politique, c’est un basculement civilisationnel.

Ces nations veulent exister autrement, selon leurs codes, leurs valeurs, leur histoire.

L’Afrique, elle aussi, s’émancipe. Elle n’attend plus le feu vert de Paris ou de Bruxelles pour agir.

Sur le continent, on voit désormais des partenariats avec la Chine, la Russie ou la Turquie des pays qui viennent investir, construire, échanger, sans coloniser ni donner de leçons.

C’est une relation plus honnête, plus pragmatique, basée sur les intérêts mutuels, pas sur la culpabilité ou la dette coloniale.

Regardez la Turquie : elle est devenue une puissance d’équilibre.

Elle n’appartient ni totalement à l’Occident ni totalement à l’Orient.

Elle dialogue avec Moscou, Pékin, Téhéran, mais aussi avec l’Afrique.

C’est un acteur qui comprend les civilisations, pas seulement les marchés.

Et ça, les Africains le ressentent : il y a une forme de respect, de reconnaissance.

C’est un nouveau monde qui s’ouvre , un monde qui ne soit plus uniquement dominé par le monde blanc.

Et cela change tout.

Je connais bien les investisseurs turcs en Afrique. Il y a une vieille histoire : l’Empire ottoman était déjà présent dans le bassin méditerranéen.

C’est donc intéressant de voir ce renouveau. C’est une relation complètement différente, beaucoup plus gagnant-gagnant.

Il n’y a aucune volonté de domination culturelle ni d’imposer la démocratie.

C’est une relation basée sur la tolérance et le respect.

L’Europe, elle, ne s’en rend pas compte, mais elle s’effondre moralement, politiquement, spirituellement.

Elle vit sur ses ruines, sur un modèle qui ne fonctionne plus.

Les grandes capitales européennes ressemblent à des musées à ciel ouvert, mais elles ont perdu le souffle, la foi, la créativité.

La mort de Kadhafi a été un tournant. Ce n’était pas seulement la chute d’un régime : c’était la destruction d’un projet panafricain.

Avec lui, c’est l’idée même d’une Afrique unie, autonome et indépendante qui a été bombardée.

Et quand on a vu tomber Laurent Gbagbo, élu démocratiquement, humilié devant le monde entier, les Africains ont compris : la démocratie occidentale n’est qu’un instrument de domination.

KD : Vous étiez sur place, à ce moment-là ?

D : Oui. J’étais en Libye, sous les bombes de l’OTAN, avec un collectif d’artistes africains.

Nous étions là pour dire non.

Pour dire qu’en 2011, il n’était plus acceptable que des pays européens bombardent encore le continent africain sous prétexte de “protéger les civils”.

Ce jour-là, j’ai compris que le discours des droits de l’homme n’était qu’un paravent.

Derrière, il y avait les pipelines, les ressources, le contrôle.

Aujourd’hui, les peuples ne sont plus dupes. L’Afrique regarde ailleurs.

Les jeunes, surtout, n’ont plus peur de rompre avec l’Europe.

Ils rêvent d’un avenir africain, turc, chinois, russe, arabe… mais pas d’un avenir sous tutelle.

C’est ça, le vrai changement du monde : les peuples reprennent leur voix.

Élie Semoun : entre amitié, peur et regrets

KD : Vous évoquez souvent Élie Semoun. Quarante ans après vos débuts ensemble, que reste-t-il de cette amitié ?

D : Beaucoup d’amour et beaucoup de regrets. Élie, c’est une partie de ma vie.

On a commencé jeunes, on a grandi ensemble, on a connu le succès, les rires, les galères.

Je n’ai jamais cessé de l’aimer comme un frère.

Mais il a eu peur, et je peux le comprendre. Le système lui a fait peur.

Il a vu les procès, les condamnations, le lynchage médiatique, et il s’est dit :

“Je ne veux pas finir comme lui.”

C’est humain.

Je me souviens d’une phrase d’un Juif au cinéma, Alain Chabat.

J’avais réalisé avec lui Astérix : Mission Cléopâtre.

« On avait tourné au Maroc et il m’a dit :

“Je me sens juif quand je suis devant un antisémite, et je me sens antisémite quand je suis devant un sioniste.” »

Cela m’a fait rire, parce qu’il était juif et très critique envers les ultra-sionistes qui commettent aujourd’hui ce massacre à Gaza.

Je ne lui en veux pas. Parce qu’au fond, je sais qu’il sait.

Il sait que je ne suis pas un monstre.

Et il m’a déjà dit, à demi-mot : “Tu avais raison trop tôt.”

Si un jour on remonte ensemble sur scène, ce sera une réconciliation du rire et du cœur.

Ce serait un beau symbole.

KD : Merci, Dieudonné.

D : Merci à vous, Kadir. Ce fut un vrai plaisir.

Note de la rédaction :

Entretien réalisé à Bruxelles à l’occasion du passage de Dieudonné pour son spectacle Best Of, retraçant quarante ans de carrière entre humour, provocation et liberté.

L’artiste évoque ici sa vision du monde, son rapport à la Turquie, à la peinture et à Élie Semoun entre fidélité, regrets et espoir.

Yorum Yazın